DELL’ARTE DEL GIOIELLARE: Intervista a Giò Carbone

Ti sei definito più volte un “orafo autodidatta”: cosa ti ha affascinato del gioiello al punto da farlo diventare la tua strada? Come hai scoperto questa passione?

Sono arrivato al gioiello relativamente tardi, avevo 23 anni, e quasi per caso.

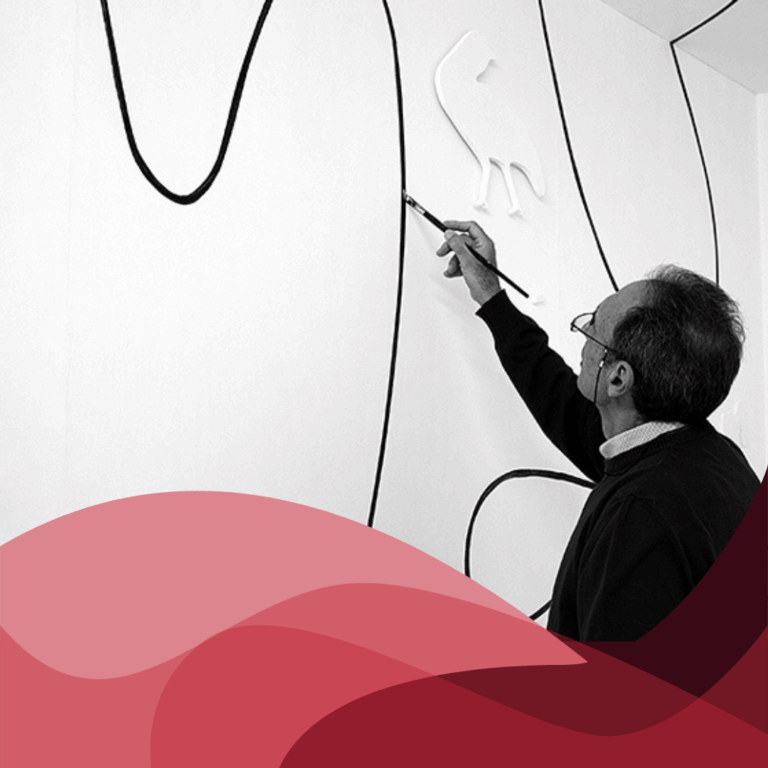

Ho sempre amato fare lavoretti manuali, ero affascinato dalla scultura e dalla ceramica, ma non potevo dedicarmi a studiare in modo regolare per imparare un mestiere: avevo già una famiglia e facevo un lavoro che mi assicurava uno stipendio. Attraverso qualche conoscenza ebbi la possibilità di entrare a curiosare in alcuni laboratori orafi, e immediatamente mi innamorai di questa arte. Attrezzai un piccolissimo laboratorio e iniziai a sperimentare, mettendo in atto quel poco che avevo visto nei laboratori, e cercando soluzioni diverse.

Nel frattempo dedicavo parte del mio tempo a investigare cosa succedeva nel mondo dei gioielli oltre Firenze. Mi andava stretto il conformismo e l’immobilismo di quegli artigiani certamente bravi, ma che replicavano da generazioni le stesse cose imparate dai loro maestri o dai loro padri. Certamente c’è qualcosa di importante nel conservare saperi e competenze, ma il loro modo di farlo, acritico e senza innovazione, senza competenze vere sulla metallurgia, sui moderni metodi di lavorazione, sugli strumenti e le tecnologie, era lontano mille miglia dal mio modo di pensare. Volevo saperne di più, documentarmi, studiare. Non c’era internet: dovevi viaggiare, cercare testi, documentarti di persona, sperimentare.

Non mi interessava, se non lateralmente, il mondo dell’industria, ma capivo che lì si investiva nell’innovazione tecnica. Non volevo realizzare gioielli tradizionali, sebbene ne ammirassi tecnica e storia: volevo fare gioielli innovativi, contemporanei, che dicessero qualcosa di me, in qualche modo che fossero frutto di una ricerca artistica.

Dopo aver abbandonato il mio lavoro regolare, grazie anche all’aiuto della mia famiglia, nel 1982 aprii in Oltrarno (allora culla dell’artigianato) la mia bottega-negozio. Facevo lavori del tutto diversi dalla tradizione fiorentina, che pure conoscevo e apprezzavo. Insieme a me in città c’erano altri orafi-artisti che seguivano percorsi simili al mio. Era un periodo molto fertile, le persone erano interessate a questi gioielli unici e personalizzati, li acquistavano, il lavoro andava benissimo.

Nel 1985 fondi “Le Arti Orafe”, un laboratorio-scuola unico in Italia. Com’è nata l’idea? Come si è evoluta?

In laboratorio capitavano ragazzi poco più giovani di me che chiedevano di imparare: ne ebbi alcuni, e sebbene davvero non potessi assolutamente ancora considerarmi un grande orafo o un maestro preparato, la cosa mi piaceva molto di più che discutere con clienti per preventivi e scadenze di consegna. Nel 1985 mi capitò l’occasione di prendere in locazione un laboratorio molto più grande: lasciai il negozio al mio socio, e aprii ufficialmente la scuola, inizialmente con altre due persone, che però poi lasciarono quasi subito. Ho continuato a fare e vendere i miei gioielli per far fronte ai costi per la realizzazione dei laboratori, per le attrezzature e tutto quello che occorreva per allestire uno spazio adatto ad accogliere gli studenti che dai 3-4 iniziali passarono rapidamente a 10, poi 15… E poi ho dovuto imparare a insegnare, cosa non facile: altro aspetto del mio processo da autodidatta.

Non c’erano modelli da seguire, non esistevano scuole di questo tipo, se non qualche centro di formazione professionale con programmi desueti. Ho dovuto letteralmente inventare un percorso formativo che avesse il suo focus sulla rielaborazione anticonvenzionale di procedimenti e tecniche tradizionali, coniugando la conoscenza dell’artigianato con concetti contemporanei, esplorando l’uso creativo dei materiali tradizionali e introducendo altri, completamente innovativi. L’idea era quella di superare l’antagonismo tra la tradizione artigianale, il design, la ricerca contemporanea, che invece sono aspetti intimamente legati tra loro. Non era mia intenzione realizzare non una scuola di formazione tradizionale, ma un laboratorio-scuola, un luogo di scambio e di sperimentazione, senza un maestro che impone una visione, ma che aiuta gli studenti a scoprire la loro.

Hai contribuito alla trasformazione del gioiello da oggetto decorativo a linguaggio espressivo. In cosa consiste questo cambiamento, che trova espressione anche nella “FLORENCE JEWELLERY WEEK”?

Nel 2000, quando la scuola ormai era una realtà forte e di buon prestigio internazionale, ho aperto una galleria dedicata al gioiello contemporaneo. Anche in questo caso è stata la prima a Firenze, e tra le prime in Italia. Il mio interesse per questo aspetto della creazione orafa deriva innanzitutto dalla considerazione che la ricerca artistica nel gioiello, che gli storici del gioiello fanno risalire ai lavori di Renè Lalique (a cavallo tra 800 e 900), è importantissima se si vuole capire il gioiello anche nelle sue funzioni sociali e storiche oltre che estetiche.

Il gioiello è stato nella storia, ed è ancora, simbolo di qualche cosa: storia familiare, segno di riconoscimento di gruppi e popolazioni, simbolo religioso, status symbol, dichiarazione di intenti, eccetera. Negli anni sono cambiati i materiali (il gioiello non è più considerato tale perché realizzato in metallo prezioso e gemme rare, ma per il lavoro e il concetto che ci sono dietro), è cambiata la funzione sociale, sono cambiate le forme e i volumi, e il gioiello è considerato da molte persone ormai come arte da indossare, e parte integrante della propria maniera di essere, segno distintivo delle scelte personali, che possono essere quelle di indossare un brand, come quella di portare un gioiello con carattere di protesta o disagio sociale.

Questa tendenza, già diffusa e oggetto di mostre e di collezioni soprattutto in centro Europa, era poco seguita in Italia.Il nostro è stato un lavoro capillare di disseminazione e informazione sul mondo della ricerca orafa contemporanea, che pian piano ha aperto porte. Per 5 anni in galleria, abbiamo organizzato molte belle mostre con artisti del gioiello da diversi paesi europei, alcuni di essi molto affermati, ma anche giovani emergenti, e per ogni mostra abbiamo pubblicato il catalogo con saggi critici. Nel 2005 ho chiuso la galleria e creato la prima “Jewellery week” italiana, anche se ancora non si chiamava così, ma semplicemente “PREZIOSA”. Da allora, con una certa regolarità ho organizzato mostre di altissimo livello. Alle mostre abbiamo affiancato conferenze degli artisti stessi, ma anche di storici dell’arte, ricercatori, giornalisti, critici, in modo da facilitare scambi e coinvolgere il pubblico sempre molto numeroso. Ho organizzato la prima “Jewellery Week” nel 2015: è stata la prima in Italia, totalmente priva di aspetti commerciali. Un evento completamente finanziato solo dalla scuola, che ha invitato artisti e conferenzieri, allestito le mostre, programmato gli incontri e le conferenze, sempre senza alcun costo per i partecipanti o per i visitatori. Cito da un testo di Maria Cristina Bergesio:

Negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, c’è stato in Europa a un forte movimento culturale che ha favorito e completamente sovvertito il concetto tradizionale di gioiello-ornamento per il corpo, che da allora in poi è stato inteso come una autonoma forma di arte. Il gioiello diventava oggetto di una nuova sperimentazione formale, unita alla ricerca su materiali e tecniche, e recuperando in parte la rivoluzione artistica avviata da René Lalique all’inizio del XX secolo.

Il concetto di gioiello non è più legato al valore intrinseco dei materiali, ma diventa un segno riconoscibile di una particolare personalità e del suo universo creativo, un veicolo per esprimere contenuti politici, sociali ed estetici. Nell’oreficeria di ricerca le proporzioni tradizionali sono alterate, spesso l’oggetto indossabile è investito di significati simbolici, ricordi, contenuti politici.

Questo tipo di gioiello acquisisce il ruolo di mezzo di comunicazione sociale: una volta indossato è offerto allo sguardo di tutti, e permette in modo diretto di conoscere la personalità artistica che lo ha creato, la sua immaginazione e il suo linguaggio, grazie alla scelta fatta da chi il gioiello lo indossa.

Anche grazie alla creazione di importanti collezioni museali (il Victoria and Albert Museum di Londra, la Pinakothek der Moderne di Monaco, il Musée des Arts Décoratifs di Parigi), alla diffusione di importanti gallerie d’arte dedicate al gioiello di ricerca, e all’organizzazione l’organizzazione di eventi temporanei in tutto il mondo, l’oreficeria contemporanea è stata finalmente riconosciuta come una valida forma di espressione artistica, godendo così di un diffuso apprezzamento come piattaforma dell’indagine artistica sperimentale

Hai accettato di collaborare con Ellebi Lab, realizzando un gioiello dedicato alla confluenza dei fiumi, luogo simbolico di Cosenza, e alla leggenda del tesoro di Alarico. Qual è stato l’aspetto più stimolante nel portare la tua esperienza internazionale dentro un progetto così radicato nel territorio? Ci racconti qualcosa del tuo processo creativo?

La motivazione principale è stata la possibilità di realizzare un oggetto per la città da cui provengo, da dove sono partito troppo giovane, dove ho a più riprese pensato di tornare, ma da cui sono dovuto sempre ripartire con qualche delusione in più.

La proposta di ELLEBI LAB mi è parsa una buona occasione per riconciliarmi con la città, ma non volevo realizzare un gioiello “delicato” o celebrativo, e tantomeno elegante, ma un oggetto forte, che richiamasse alcuni dei temi chiave che mi sembravano interessanti:

Il mito del tesoro perduto: la leggenda di una ricchezza celata. Mistero, inaccessibilità.

L’acqua/il fiume: fluidità, movimento, profondità, riflessi, il letto del fiume che conserva memorie.

La ricchezza e l’opulenza antica: Oro, pietre preziose, ma con la patina del tempo.

La durezza/la pietra: le rocce, il peso della terra che (forse) nasconde un tesoro.

Il contrasto tra la preziosità del tesoro e l’ambiente buio e umido del fiume.

Ho usato il bronzo patinato per evocare l’uso che di questo metallo si faceva per fabbricare armi, scudi, oggetti, e che con la patina evoca i colori della terra. Con argento puro ho realizzato i letti del Busento e del Crati.

Il ferro che racchiude il bronzo richiama la forza, il coraggio, la durezza dei soldati di Alarico.

Le pietre utilizzate richiamano la preziosità.

Dietro (sotto) all’acqua del fiume ho inserito una lamina di oro puro con un rubino al centro, per richiamare il tesoro celato. Ho usato tecniche di costruzione non consuete per i gioielli: ho unito i diversi strati di metallo senza l’uso di saldatura, ma “inchiodandoli” tra di loro, per richiamare tecniche orafe barbariche. La catena è stata realizzata alternando anelli di argento e anelli di ferro. Il risultato è un oggetto pesante -fisicamente pesante-, non fatto per essere indossato disinvoltamente.

Ho provato a non essere troppo didascalico, e ci sono riuscito in parte.